بقلم: السيّد حذيفة علي الندوي — كامبردج، بريطانيا

لا أعرف بأيّ كلمة أبدأ. أمدّ يدي إلى الدفتر فتثقل، وأفتّش في الذاكرة فتنهمر المشاهد: رائحةُ كتابٍ مُجلّد، وصوته الهادئ بعد العشاء وهو يلمّ شتات يومه ليمنحني خمس دقائق أو عشرًا تكفي لرفع قلمٍ وسبكِ عبارةٍ. وقبل أيامٍ يسيرة، يومَ الجمعة، كان صوته في أُذني: اكتب… ثم اكتب… واجعل للإنجليزية نصيبًا؛ قرّاؤك هناك، ورسالتك تبلغ حيث يُفهَم الكلام. واليوم أكتب وأنا أقاوم ارتجاف الجملة، وقد رحل مَن صنع قلمي بالعربية والأُردية، ومَن علّمني أنّ المعنى إذا صفا حمل الأسلوب معه. ولا أستوعب هذا الرحيل، غير أنّي أحاول أن أكتب كما أراد لي أن أكتب: صادقًا في الفكرة، أمينًا في اللفظ، قريبًا من القلوب.

لم يكن شيخُنا الدكتور نذير أحمد الندوي معلّمًا ماهرًا فحسب، ولا واسعَ الاطّلاع فقط؛ بل كان ميزانًا للأدب والذوق، وكان رزينَ الطبع، وقورَ الهيئة، بعيدًا عن الضجيج والادّعاء. لقد عاش للعلم وطلّابه؛ يُعطي من وقته بلا حساب، حتّى إنّ الدقائق القليلة بعد العشاء كانت درسًا كاملًا في تحرير فكرة وتقويم عبارة. وكان متمكّنًا، على مستوى رفيعٍ، من العربية والأُردية والفارسية والإنجليزية، ومعه كان الإنشاءُ حيًّا، وكانت الحماسةُ زادًا؛ يردّ الكلمة إلى جذرها، ويكشف دلالتَها، ويوازن ظلالَها بين اللغات، ثمّ يعيدها في جملةٍ مستقيمةٍ على ركيزتَي البلاغة والاتّزان. وكثيرًا ما كان يترجم ارتجالًا إلى العربية وعلى سجيّته بتعبيراتٍ طبيعية نافعة، كأنّه لا يحتاج إلى معجم. واشتهر بدقّة النظر في المراجعة والتحرير؛ تلتقطُ عينُه الزَّلَلَ الخفيَّ فتستقيم العبارة تحت قلمه. وطوالَ سنينَ كان من نُقّاد مجلة «الرائد»، حتى شهد له كبارُ أهلِ العلم—وفي مقدّمتهم الأستاذ السيّد محمد واضح رشيد الحسني الندوي رحمه الله—بثقةٍ خاصّة في صوابه وحِذقه. ومع ما ابتُلي به من داء السكّري ظلّ على نشاطه وانضباطه؛ اختار التدريس في دار العلوم لندوة العلماء خدمةً لا وظيفة، ووفَّى باختياره حتى آخر العمر. وقد قبضه الله تعالى وهو على كرسيّ التعليم، ثابتًا على عهده مع الدرس؛ نسألُ الله أن يجعلها خاتمةً حسنةً وعلامةَ قبولٍ، ولا نزكّي على الله أحدًا. ولذا كان كثيرٌ من أساتذة دار العلوم لندوة العلماء اليوم من تلامذته أو ممّن نهلوا من طريقته.

سمعتُ الخبر وأنا في طريقي إلى لندن للقاء مُشرفي بخصوص الدكتوراه؛ فتوقّفتُ قليلًا، وجلستُ أنتظر الأستاذ، وفي تلك الدقائق الوجيزة التي أُتيحت لي كتبتُ هذه السطور؛ كأنّ القلم يسبقني كي لا أفقد ما تبقّى لي من تماسك.

كان يحذّر من «الكتابة لمجرّد الكتابة». يقول: الأدب حسنٌ، نعم؛ لكن إذا صار غايةً في ذاته عطّل الفكرة وأضعف النفع. وصيَّتُه الثابتة: فكرةٌ محكمة، ورسالةٌ نافعة، ولفظٌ قريب من الأفهام. لذلك كره التكلّف والألفاظ المثقّلة، وآثر التعبير السهل الأمين الذي يبلغ القلب من غير عُسر. وكان يُلِحُّ عليَّ: اكتب بالعربية… واكتب بالأُردية… وانشر. ثمّ أضاف في آخر مكالمة بيني وبينه: والإنجليزية أيضًا؛ قرّاؤك هناك. وسألته مرّةً، حين بدأتُ دراستي في دار العلوم لندوة العلماء، بأيّ كتابٍ أبدأ دراسةَ العربية؟ فقال: ابدأ بما بين يديك ممّا تدرس من سائر الدروس؛ الأُنسُ بالنصّ يورث الثقة. وكان يؤكّد: اقرأ جهرًا في الفصل كلّما استطعت؛ القراءةُ الجهرية تقوّي اللسان والثقة. وكان—لسعة معرفته باللغات— يُنبِّه أحيانًا إلى أنّ بعض صيغ التحية العربية المطوَّلة وافدةٌ من الإنجليزية؛ ويقول مثلًا إنَّ استعمالَ «ترحيبًا حارًّا» ليسَ من الأساليب العربية الأصيلة. بهذه الوصايا اشتدّ قلمي بالعربية وبالأُردية معًا، وتدرّب على أن يكون المعنى قبل الزخرف، والمبنى خادمًا للنفع.

ومن الذكرياتِ التي لا أنساها أيّامَ كنتُ طالبًا في دار العلوم لندوة العلماء، يومَ زارَنا وفدٌ من أساتذةٍ وباحثينَ وطلبةِ دكتوراه قادمين من أمريكا. قلتُ له إنّهم يودّون لقاءه، فقال بسعةِ صدرٍ: ائتوا بهم نتحدّث إليهم إن شاء الله. فانعقد مجلسٌ طويل دار فيه حديثٌ رشيق عن أبي العتاهية: مسالكِهِ في الزهد، وبناءِ عبارته على بساطةٍ معبّرة، واجتماعِ المعنى والإيقاع. لم يكن عرضَ معلوماتٍ فحسب؛ بل كان ذوقًا حاضرًا، يلتقط موضع الحسن، ويُقوِّم موضع الخلل، ويقيس اللفظ على المعنى، ويبيّن للسامع كيف تُصاغ الجملة لتؤدّي وظيفتها. ومن ثمّ رأيتُ في ذلك اليوم الفرقَ بين مَن يعرف العربية ومَن يملك ذوقَ العربية؛ وهذا الذوق قليلٌ نادرٌ في أهله.

وقد شاهدتُ شرفَه وعلوَّ نفسِه وسموَّ خُلُقه؛ فكانت بساطتُه وكفايته وإيثارُه للناس من غير ادّعاء ولا استعراض تدلُّ على عمق شخصيته وصدقها. كان صاحبَ شرفِ نفسٍ واستغناءٍ، لا يبثّ ضيقه لأحد، ولا يُحمّل الناس عبئًا من أمره. وكانت قناعتُه وبساطتُه ظاهرتين؛ فكان يدّخر غداء النهار لعشاء الليل، تواضعًا، ويعيش في سكينةٍ وجدٍّ بلا تكلّف. ومع تمكّنه في العلم والأدب لم يكن يتصنّع ولا يطلب الثناء، بل يجعل براعته في خدمة المعنى. وكان عفيفَ النفس عن الأخذ؛ لا يستطيب أن يأخذ شيئًا من طلابه أو غيرهم، وإذا أُهدي إليه شيءٌ عن طيب نفسٍ أبدى بلطفٍ شيئًا من الاستنكاف. ومثلُ هذا الشرفِ والاستغناءِ عن الخلق نادران في زماننا، وقد اجتمعا فيه على أكمل وجه.

ومن كريم شمائله وفاؤه لأهل الإحسان عليه؛ حدّثني غيرَ مرّةٍ أنّه انتفع زمنًا بابنِ عمِّ جدّي الأصغر الدكتور ضياء الحسن الندوي، وكان أستاذًا في الجامعة المِلّية الإسلامية في دلهي، فكان يعرض عليه مقالاته فيشير إلى لطائف من التصحيح عند الحاجة. وكان يقول لي عن أسرتنا: لأهلكم عليَّ إحسانٌ كبير. ولم يكن يُبدّل النصّ لمجرّد التبديل؛ يُقرّه إن استقام، ويُغيّره إن لزم. وقد اطّلع قريبًا على مقالٍ كتبته بالأُردية في «الأستاذ والأصول»، فقال: لا حاجة إلى تغييرٍ فيه. هكذا كان ميزانه: تقويمٌ بقدر الضرورة، وإنصافٌ يتّسع للتلميذ والمعلّم معًا.

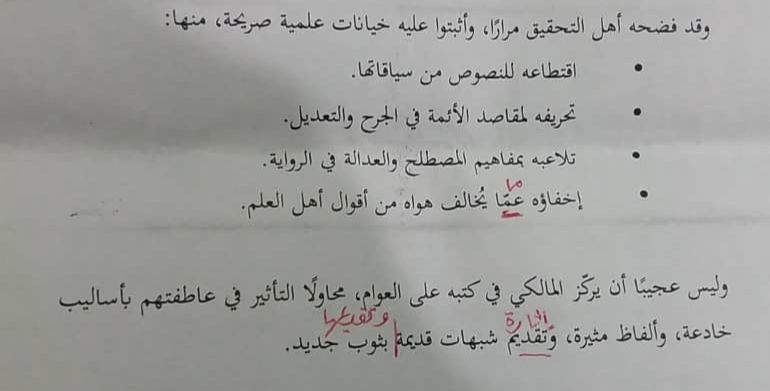

هذا مثال من تَصحيحاته بخطّه الشريف، حيثُ كان يُصلح الأسلوب والنحو معًا، ويُشير إلى مواضع التحسين بدقّةٍ ولُطف.

واجتمعت لي به صلتان: فهو شيخي الذي فتح لي باب العربية والأُردية معًا، وهو تلميذُ والدي الشيخ السيّد نعيم أختر الندوي رحمه الله. وكان والدي من أساتذة دار العلوم لندوة العلماء في الثمانينيات، فكان بيننا نسبٌ علميّ يتوارثه الأدب والوفاء. ولمّا قدِم الشيخ نذير أحمد—رحمه الله—إلى المملكة المتحدة في التسعينيات زار بيتنا، وبقيت لطيفةٌ إنسانيةٌ لا تغيب: قال يومًا—مازحًا—إنّه تذوّق البيتزا هنا ثمّ أعرض عنها. وبعد سنين، وأنا طالبٌ في دار العلوم لندوةِ العلماء، اشتريتُ له بيتزا من متجر «Pizza Port» وحملتها إليه، فأشرق وجهُه سرورًا؛ وقارُ عالمٍ يتخلّله قلبُ طفل، وتواضعٌ تُظلِّلُه بسمةُ شكر.

ولم تكن وصاياه لي محصورةً في العربية وحدها؛ فقد صنع ثقتي في الأُردية أيضًا، وكان يقول: اكتب بهذه وبتلك؛ فلكلّ لسانٍ جمهورٌ ورسالة. لذلك حين أكتب اليوم عربيًّا وأُرديًّا وإنجليزيًّا أشعر أنّ أنفاسه تُمسكُ بيدي كي لا أُثقِل اللفظ ولا أُضيّع المعنى.

ترك الشيخ صدقاتٍ جارية: طلابًا يكتبون، وأقلامًا تستقيم، وذوقًا لغويًّا يترقّى. ونحن اليوم نرى أثره حيًّا في صفاء الأسلوب، ورسوخ المعنى، وصدق النيّة. كان حقًّا معلّمَ المعلّمين؛ ينهل منه الأساتذة قبل الطلبة، وتنتفعُ به دار العلوم لندوة العلماء جيلًا بعد جيل. وهكذا يبقى رصيده الباقي، وميزانه الراجح بإذن الله.

اللهم إنّا نشهد أنّ شيخَنا نذير أحمد الندوي علّم وأصلح وهذّب؛ فأجرِ عليه ثوابَ ما علّم، وانفعه بما أجريتَ على يديه من خيرٍ في العربية والأُردية والبيان. اللهم اغفر له وارحمه، وعافِه واعفُ عنه، وأكرم نُزُلَه، ووسّع مُدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقِّه من الخطايا كما يُنقّى الثوبُ الأبيضُ من الدنس. اللهم ارفع درجتَه في علّيّين، وأسكنه الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحَسُن أولئك رفيقًا. اللهم لا تحرمنا أجرَه، ولا تفتنّا بعده، وألهم أهلَه وتلامذتَه صبرًا جميلًا، ووفّقنا لصدق الوفاء لعهدِه.

يا شيخنا… سأظلّ أكتب—وفاءً لك، وبرًّا بوصيّتك، وشكرًا للنِّعَمِ التي أجراها الله على يديك. وإذا استصعَبَت عليَّ جملةٌ أو اضطربَ معنىً عدتُ إلى وصيّتك الأولى: فكرةٌ محكمة، ولفظٌ أمين، ونفعٌ باقٍ.

مقال نبع من قلب صاف محب لأستاذ ومرشد كانت حياته موقوفة لطلابه مع الحب الخالص

اللهم اغفر له مغفرة ظاهرة و باطنة

واجعل مثواه في الفردوس الأعلى

وارزق الصبر والسلوان أهله و ذويه